何らかの理由で空き家をそのまま維持・管理するという選択もあります。とはいえ、今は忙しいから…とそのまま数年経過することも珍しくありません。まずは、維持や管理にかかる費用と労力を認識しておきましょう。

■空き家のまま管理するメリットとデメリット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ここまで読んでいただければおわかりのとおり、空き家をそのまま現状維持しておくメリットは、あまりありません。もちろん、親の家屋を相続したことで空き家が発生したケースなどにおいて、「この家を頼むぞ…」などと希望が託されていた場合は、それを叶えるというメリットがあります。また、自らも住んでいた家屋であれば、取り壊したり、売ってしまうことに抵抗を感じることはやむを得ない面があるでしょう。しかし、費用的にゆとりがあり、セカンドハウスや別荘的な利用ができるのならばまだしも、そのまま保存しておくメリットは少ないと言わざるをえません。強いて言えば、「多額のリフォーム費用をかけて賃貸に出したものの、まったく借り手がつかなかった…」といった無計画な運用をしてしまうくらいならば、そのままにしておいたほうがよいかもしれない…ということでしょうか。さらに、もう少し先のこと、自身の子どもへと相続が発生した場合まで考えると、空き家の管理や処理を子どもに託してしまうことにもなります。

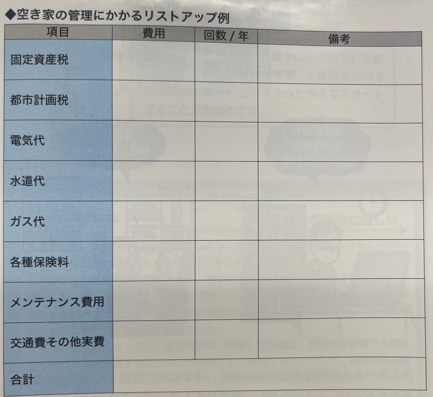

そこで、理由はともかく、空き家をそのまま保存し、維持と管理を続ける選択をするに際しては、年間でどのくらいの費用がかかるのかをリストアップしてみることをお勧めします。リストアップすることで、どのくらいの経済的負担があるのかを確認できます。そして、1年分の費用がリストアップできれば、それを10年間継続した場合はどうなるのか…といった想定も可能となるでしょう。

もちろん、空き家を売ったり、解体する場合にも費用はかかります。しかし、まずは管理を行った場合の状況を認識したうえで、どの選択がよいのかを検討すべきです。そのくらい空き家の維持と管理は、費用と労力がかかることなのです。

■自ら使うケースでも、よくよく将来を考えてみる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

空き家のある場所の環境がよい場合、週末などに別荘として利用するという選択もあるでしょう。ただし、遠方にある場合は、そうもいかないのが通常です。逆に、空き家のある場所が自宅に近い場合は、仕事専用の家屋として利用したり、趣味を満喫するための家屋として利用する選択もあります。集めたコレクションを保存しておく倉庫的な使い方も可能です。ただし、自宅を売却して移住しない限り、自宅と別宅2件分の税金や維持管理費がかかります。ですので、上記のリストを参考に、まずはどのくらいの費用がかかるのかの確認が重要です。そして、特に別荘的な利用をする場合でも、結局は行かなくなり、また、行くことが義務になって面倒になることがあります。また、時間が経てば経つほど、家の価値も目減りしていくのが通常です。ですので、自分で使う場合であっても、よくよく5年後、10年後の姿を想像しながら選択することをお勧めします。自分で使う選択が「ひとまずの時間稼ぎ」である場合、3年間ならば3年間、5年間ならば5年間と処分までの期間を決めたうえでスタートすることがお勧めです。

■空き家の寄付は難しい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

手放すくらいならば自治体等で寄付しよう…と自治体に相談する人もいるようです。しかし、基本的にはほとんど受け付けてもらえません。というのも、自治体にとってみれば、税収が減るだけではなく、空き家と土地の管理が必要となるため、むしろ財政を圧迫してしまうからです。ですので、文化的な価値が高い家屋であったり、地域の公民館や展示場など、公共施設としての利用が見込まれる場合でないと難しいようです。ただし、自治体によっては、建物の除却(解体)を前提に、自治体が無償で土地を借り受けて消火器置き場などの公共施設として利用することとして、建物の除却費用の補助を行っているところもあります。(東京都の文京区、墨田区など)

・売買会員ログイン

・売買会員ログイン